노란 정거장 카페에서

자주 가는 카페의 좋아하는 자리. 딱히 아늑하지 않은지 거의 항상 비어있다.

우유 거품 가득 올라간 커피잔을 들고 지하로 이어지는 계단을 조심조심 내려가는 사람들, 반쯤 시작된 수다와 함께 카페문을 열고 들어오는 사람들, 따뜻하게 포옹한 채로 주문 차례를 기다리는 연인들, 빈자리를 못 찾고 발길을 돌리는 사람들, 모든 주문을 처리하고 숨을 돌리는 바리스타까지. 그 모두로부터의 각기 다른 호흡과 생명력이 직접적으로 전해지는 자리이다.

한 달에 두어 번 동네 도서관에서 책을 대출하고 이곳에서 시작을 읽고 다음 목적지로 향하는 반쯤은 고정된 일상이 있다. 이제는 짧은 시간에 작은 커피와 고밀도의 휴식을 취한 후 가볍게 일어나는 것에 익숙해져서인지 푹 늘어지고 싶은 구석진 곳의 포근한 자리보단 이런 자리가 편하다. 마치 동네 약국의 혈압 측정기 옆에 있는 의자처럼. 어둠이 짙은 마을버스 정거장처럼. 최종 목적을 남겨둔 사람들을 위한 베이스캠프 같다.

다양한 이유와 시간적 배경 속에서 커피를 마시러 가지만 잠시 머무는 그 순간에 대해 심사를 하고 평점을 매겨야 한다면 그것은 커피의 맛이나 서비스의 질에 대한 것이라기보다는 결국 불특정 다수와 뒤섞이는 장소에서 연장되는 나의 일상이 얼마나 내 본인에게 큰 기억과 인상을 남기느냐에 달려있다. 책 속의 좋은 문장, 처음 구경하는 단어, 벽에 걸려있는 누군가의 코트, 코르크 보드 위의 영화 포스터, 카페에 흐르는 좋은 음악 등 모든 것들이 그 인상에 관여하고 싶어 한다.

커피를 마주한 상태에서 생각나는 음악도 영화 속 장면도 너무 많지만 수잔 베가의 탐즈 다이너만큼 커피를 마시는 공간에 관한 현실적 공감과 판타지를 동시에 불러일으키는 노래는 흔치 않다. 하지만 모든 카페에서 그 노래가 생각나는 것은 아니다. 그 고소한 가사가 마치 카페 어딘가에 앉아있는 누군가의 흥얼거림처럼 나타났다 사라지려면 그 카페는 조금은 새로울 것이 없이 뻔하고 편한 곳이었으면 좋겠다. 마트까지만 걸치고 나가는 점퍼와 집에서만 신고 다니는 양말처럼 낡았지만 쉽게 바꾸기 힘든 존재, 여러 번 읽었지만 결국 또 펼치게 되는 화장실의 계간지처럼 말이다.

그의 노래에서처럼 대성당의 종은 울리지 않고 기차 시간에 맞춰 카페를 떠날 것도 아니지만 창밖으로 성당이 보이고 잠시 앉았다가 발을 옮겨야 하는 다음 목적지가 있다. 내일의 커피가 나를 기다리고 있다고 믿는 오만한 우리에게 오늘의 커피는 어제의 커피에 대한 가장 손쉬운 오마주이다.

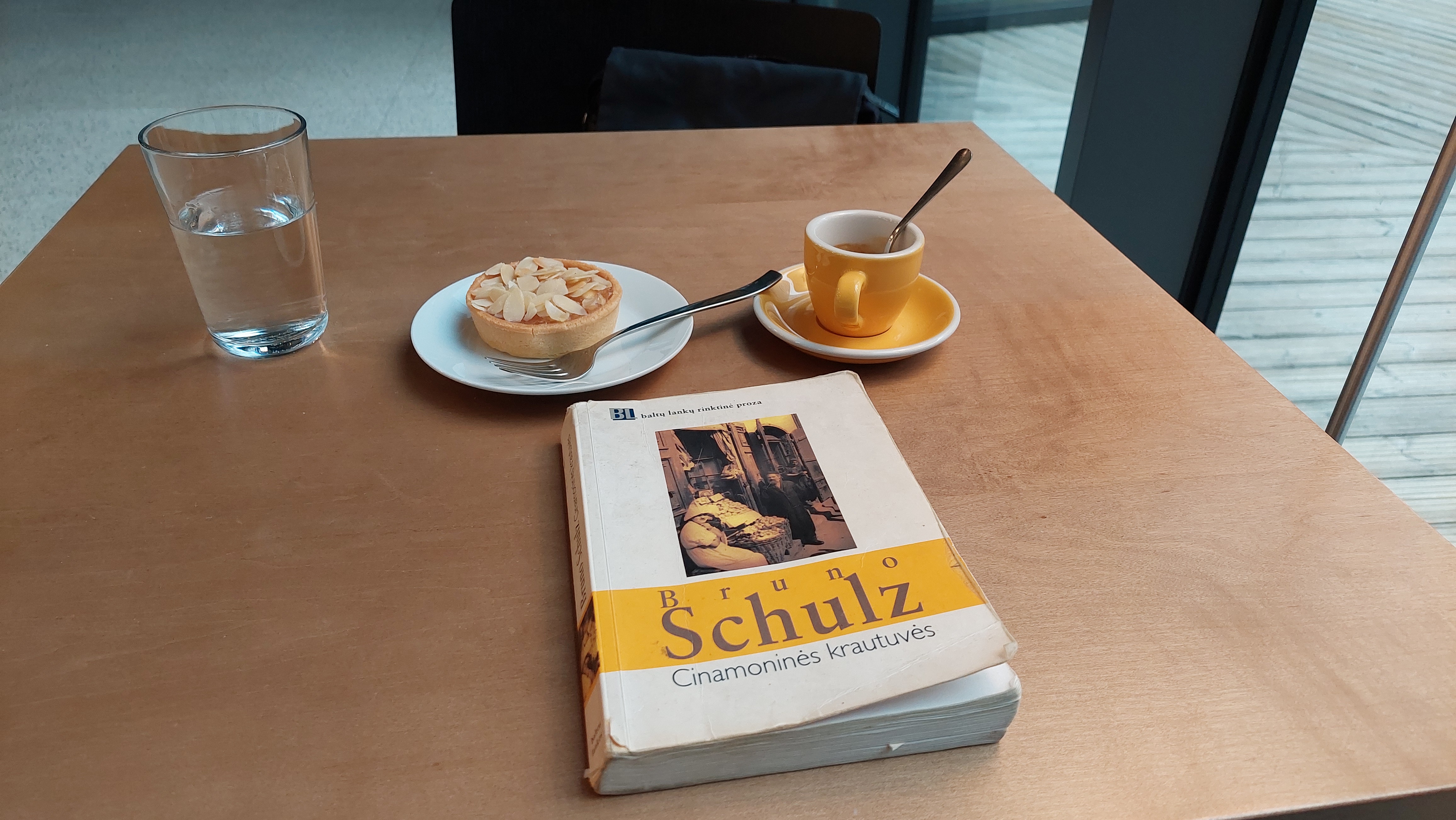

* 커피잔부터 책과 시나몬 타르트까지 우연히 전부 노랑이었던 다른 지점에서의 어떤 오후.