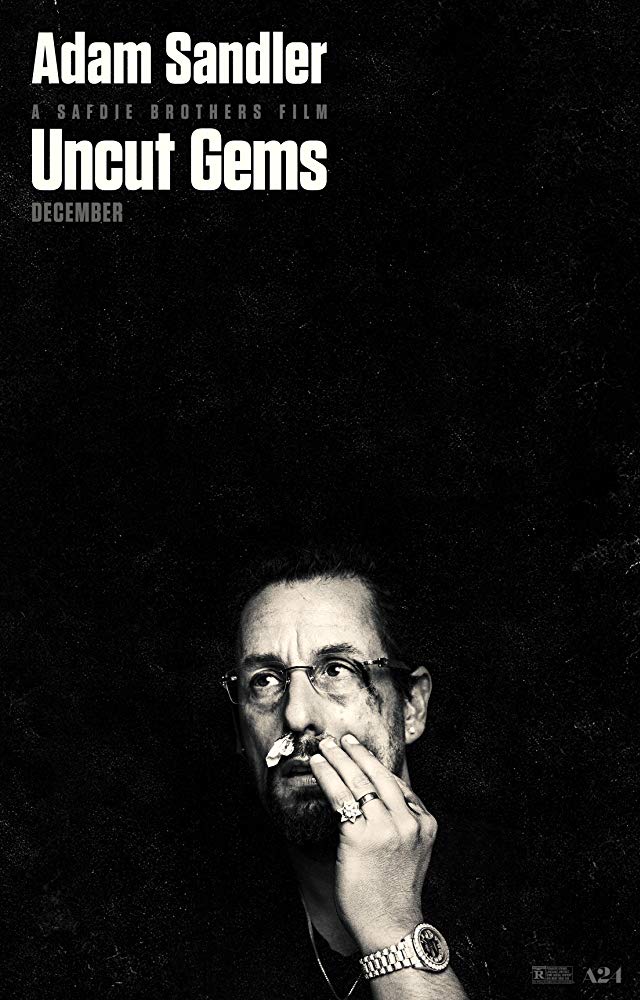

Uncut Gems (2019)

세상 모든 영화들은 결국은 어떤식으로든 맞물려있다. 역풍에 똥을 뒤집어 쓰는The lighthouse의 로버트 패틴슨을 보며 그의 재발견이라고 해도 좋았을 영화, 사프디 형제의 Good time 을 떠올린다.

보는 사람은 말그대로 똥줄이 타는데 그 촌각을 다투는 상황 속에서 남의 욕실을 뒤져 발견한 염색약을 뒤집어쓰고 티비를 보는 로버트 패틴슨의 똘끼. 사프디 형제의 특기를 단적으로 보여주는 장면이었다.

분명 나보다 젊은 세대만이 만들 수 있을 법한 새로운 스타일의 영화, 20년 전 코엔 형제의 영화를 봤을때 만큼의 두근거림, 좋아하고 싶은 생각이 드는 것 만으로 점점 빠져드는, 유행처럼 등장하는 형제 감독들 중 이들만이 단연 코엔의 계승자라는 느낌이 들었다.

Good time 이 감각적인 음악과 편집, 일말의 클리셰도 허용하지 않고 뒤통수를 때리는 전개, 로버트 패틴슨의 인생 연기로 정신을 쏙 빼놓는 한편의 뮤직 비디오 같았다면 이 유태인 형제의 최근작 Uncut gems 에서는 이미 수차례 재발견되고도 남았음에도 여전히 어디에도 없는 배우, 훨훨 날아다니는 아담 샌들러를 만날 수 있다.

굉장히 기분나쁜 불안감을 유발하며 영화는 얼렁뚱땅 시작되고 놀랍게도 그 불쾌함은 신호를 기다리고 휘발유를 채우는 동안 가슴을 쓸어내릴 순간 조차 허락하지 않은채 영화의 마지막 장면까지 일관적으로 지속된다. 아주 간단명료한 슈제트에 초강력 가속장치를 달아 집요하게 몰아부쳐 한 순간에 폭발시켜버리는 그 특유의 연출에 유태인들의 속물적 작태를 낱낱이 고발하는 냉소적이고 비판적인 똑똑한 시선까지 합해져서 이 영화는 흡사 몰래 카메라를 장착한 급박한 다큐같다는 인상도 준다.

유태인 사회에 대한 날선 시선을 보여주고 있음이 분명하지만 사실 어디 그들만의 모습인가. 측정되지 않은 가치에 대한 습관적인 맹신, 돈냄새를 풍기고 싶어 안달이 난 사람과 그 냄새를 맡고 똥파리처럼 꼬이는 사람, 한 번 맡은 냄새를 잊지못하고 코를 킁킁대며 허우적거리는 사람. 분명 그런이들에게 무슨일이 생기긴 할 것 같은데 그것이 과연 언제 어떤식으로 벌어질까 . 그리고 결말에 대한 강박에서 가까스로 해방되고나면 대책없는 허무함을 안고 올라가는 크레딧을 멍하게 쳐다봐야한다.

농구광이자 스포츠 도박에 목숨을 건 유태인 보석상. (NBA의 최초득점자가 유태인이라는 사실을 그를 통해 처음 알았다.) 누군가로부터 저당잡은 물건을 다시 저당잡혀 당겨쓴 돈으로 스포츠 도박에 몰두하고 늘어나는 빚을 감당하지 못해 결국 다시 한탕을 노리는, 값비싼 시계와 금붙이들을 몸에 달고 뉴욕의 보석 타운을 시한폭탄처럼 활보하는 아담 샌들러. 시합에 운을 가져다 줄 뭔가를 찾는 노장 농구 선수가 그의 보석가게에 발을 들여놓으며 영화는 시작된다.

때마침 소말리아인지 에티오피아인지 아프리카의 어느 광산에서 아프리카계 유태인을 통해 구입한 세공되지 않은 보석 한 덩어리가 택배로 도착한다. 그 원석을 경매에 내놓아 큰 돈을 벌 꿈에 부푼 아담 샌들러는 너무 흥분한 나머지 힙합 갱같은 농구 선수에게 그 원석을 보여주는 실수를 저지르고 이 원석에서 초자연적인 힘을 감지했다고 믿는 농구 선수는 제발 일주일만 가지고 다닐 수 있게 해달라며 농구대잔치 우승 반지 같은것을 담보로 맡기고는 가게를 떠난다. 자신의 원석을 갈취해 간 그 농구 선수의 경기에 행운을 빌어야 할 입장이 된 아담 샌들러는 급기야 그 농구대잔치 반지를 맡기고 급전을 얻어 경기에 배팅을 한다.

물건을 맡기는 순간 급박하게 오고가는 이자율과 상환시기에 대한 익숙한 대화들, 반복되는 협박과 무수한 약속, 돌려줄 돈이 있지만 그 돈을 투자해 더 큰 돈을 벌어야하기에 돈을 갚지않을 기회만 엿보는 아담 샌들러와 그런 관계의 생리를 알기에 서두르지 않는 그를 역겨워하며 벼르지만 자신들의 이해관계도 맞물려있기에 쉽게 어찌할 수 없는 빚쟁이들, 매사에 계산적이고 조금의 손해도 용납하지않는 유태인들의 생리가 그런 과정들을 통해 속속들이 그려진다.

유태인을 조롱할 수 있는 사람은 유태인 그 자신뿐이라는 생각이 드는게 어설프게 건드렸다간 뭇매를 맞을 가능성이 크기때문에. 나이든 우디 알렌이 신경질적톤으로 스스로를 맘놓고 놀리며 그럼에도 당당한 지성인으로써의 유태인들의 습성을 되려 수준높고 세련되게 포장하는 속보이는 장기를 보인다면 이 젊은 형제 감독은 불필요한 말장난은 쏙 빼고 물질의 노예가 된 유태인 남성의 뒤를 바짝 밟으며 자신의 윗세대가 견고하게 쌓아올린 유태인적인 가치와 그들에게 드리워진 긍정적인 선입견에 반기를 든다.

지금껏 만나 본 유태인들로부터 세대를 불문하고 공통적으로 듣는 문장 하나가 있다면 그것은 '우리 아빠가 그랬는데' 로 시작하는 그들 원칙과 가치관의 나열이다. 그들은 마치 집안에 개인 랍비를 둔것처럼 부모세대의 가르침을 종교처럼 삼고 자라난다. 하지만 영화 속의 아담 샌들러는 자식들에게 형식적인 관심만 보일뿐이고 직원 여자와 놀아나며 입만 나불대는 엉터리 가장일뿐이다. 그들 공동체를 이루는 가장 근본적인 가치로서의 가정은 없다. 이 영화 어디에도 지금까지 우리가 익숙하게 보아왔던 천년 역사의 희생자로써의 유태인에 대한 동정어린 시선은 없다.

이제는 베이비붐 세대의 자녀들의 자녀들이 얼추 사회의 주축이 되어가려는 지금, 부에 대한 관념과 삶의 가치관이 완전 달라졌듯 할아버지 세대로부터 홀로코스트 이후에 이를 악물고 축적한 가치들 위에서 부족할것없이 성장하고 있는 지금의 어린 유태인들의 끌고 갈 미래에 대한 우려섞인 시선이 느껴진다.

혼을 쏙 빼놓는 아담 샌들러의 연기였고 그의 뒤로 앞으로 바짝 달라 붙어 그가 뿜어내는 아드레날린을 고스란히 담아 낸 촬영도 멋있었다. 혹자는 이 영화가 작품상 후보에 조차 오르지 못한 것을 두고 의아해하는데 유태인이 소재인 영화라면 오스카는 아직은 쉰들러리스트 같은 영화를 더 좋아하지 않을까. 조조래빗 같은 영화가 후보에 오른 상태라면 더더욱. 게다가 이 젊은 형제가 아카데미라는 주류를 통해 너무 큰 주목을 받는다면 라라랜드의 데미안 셔젤 같은 케이스가 될 것 같아서 아쉬울거다. 계속 똘끼 가득한 영화를 만들어서 30년후에도 코엔처럼 건재했으면 좋겠다.