작은 썸네일 이미지만 보면 얼핏 브뤼겔의 그림 같은 이 사진은 엄밀히 말하면 풍속화가 맞다. 겨울이 긴 나라에 사는 사람들의 일상을 이보다 더 정겹게 담은 사진이 있을까. 사진은 아마 러시아 어디쯤이겠지만 좀 더 오래전엔 빌니우스에서도 충분히 익숙한 풍경이었을 거다. 단조로운 놀이기구와 건물, 우샨까를 쓴 할아버지, 눈에 파묻힌 자동차들. 아마도 지금 빌니우스의 흐루쇼프카 계단에서 카펫을 끌고 눈 쌓인 놀이터를 향하는 할머니는 보았다면 상상할 수 있는 다음 장면..

이들은 아마 토요일 아침부터 누군가가 카펫을 사정없이 내려치는 소리를 듣고 귀찮음을 무릅쓰고 용기를 내어 하나둘 모이기 시작했을 거다. 각자의 카펫에서 발생하는 굉음에 서로서로 묻어가며 겨울 먼지와 작별하는 의식. 나도 저걸 한번 해봤는데 효과가 상당하다. 카펫을 철봉 같은데 걸어놓고 털수도 있지만 카펫을 눈 위에 펼친 다음에

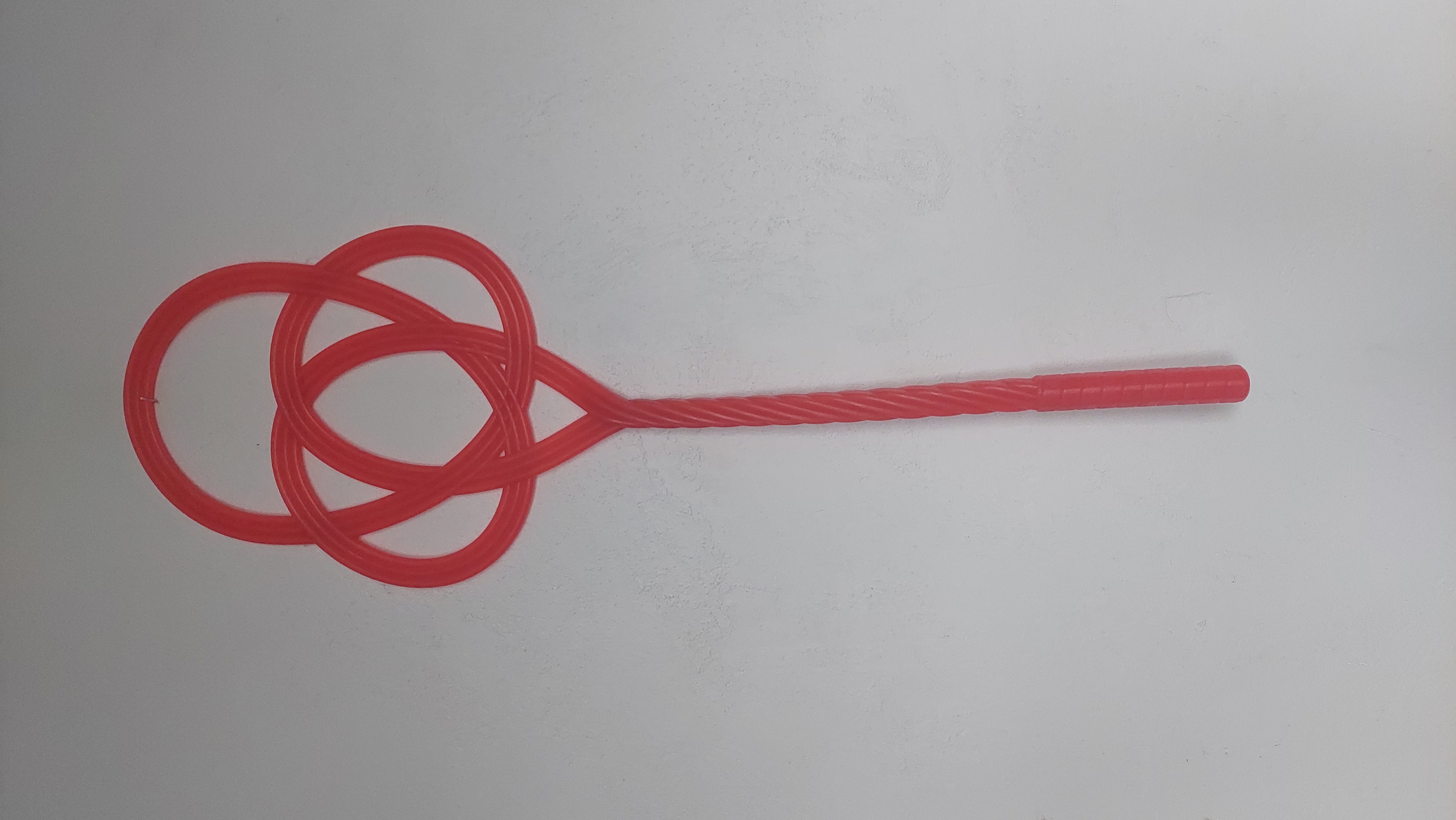

이런 도구로 고르게 세게 때리면 눈 위에 카펫의 케케묵은 먼지가 떨어져 나와 만들어는 직각의 예술을 발견할 수 있다. 만약 말레비치의 후손이 '큰 할아버지 말레비치가 언젠가 카펫을 어머니를 보다 뭔가에 홀린 듯 스케치를 하기 시작했다는 얘기를 5촌 고모에게 들었어요'라고 회고록을 쓴다고 해도 납득 할 수 있는 특이한 동지이식을 불러일으키고 영감을 주는 청소도구. 털고 나서 눈 위에 남은 먼지 흔적은 깨끗한 눈으로 덮는다.

리투아니아 생활 초반에 이게 너무 신기해서 손수 구입하여 한두해 정도 털다가 큰 카펫 자체를 없애면서 그 여정도 끝이 났다. 이 도구는 아마 진공청소기 보급률이 낮았을 때의 생활필수품이었을 거다. 소독 효과도 있다. 하지만 요새는 옛날만큼 눈도 많이 오지 않고 이곳의 주거 환경도 바뀌고 카펫을 제대로 관리하기 힘들고 비위생적인 면이 있으니 예전만큼 카펫을 많이 쓰는 것 같지 않다. 무엇보다도 온 동네가 떠나가도록 메아리치는 카펫을 터는 그 소리 자체를 구시대의 유물로 생각하는 사람들이 많다.

리투아니아어에서는 돌돌 말아지는 것들에 보통 킬리마스 Kilimas라는 단어를 쓰는데 우선 아주 큰 카펫인 경우 Kilimas, 욕실 바닥이나 침대 옆, 현관문 바깥에 놓는 작은 러그들은 지소체를 써서 킬리멜리스 Kilimėlis. 테이블 매트도 킬리멜리스, 김밥 말 때 쓰는 대나무로 된 그것도 초밥 킬리멜리스라고 하면 대충 통한다. 다음 겨울에는 룩소르에서 사 온 작은 원형 러그를 꺼내 쓴 후 놀이터에서 한번 털어봐야겠다.

'Lithuanian Language' 카테고리의 다른 글

| 리투아니아어 132_ Dar po vieną 한잔만 더 (3) | 2025.04.15 |

|---|---|

| 리투아니아어 131_끝 Pabaiga (0) | 2025.03.17 |

| 리투아니아어 130_처남 매형 형부 Svainis(Švogeris) (0) | 2025.03.16 |

| 리투아니아어 128_지하도 Požeminė perėja (1) | 2025.03.02 |

| 리투아니아어 127_탄핵 Apkalta (8) | 2024.12.15 |

| 리투아니아어 126_ Ausų krapštukas 면봉 (1) | 2024.11.21 |

| 리투아니아어 125_ Kopa 사구 (2) | 2024.09.12 |