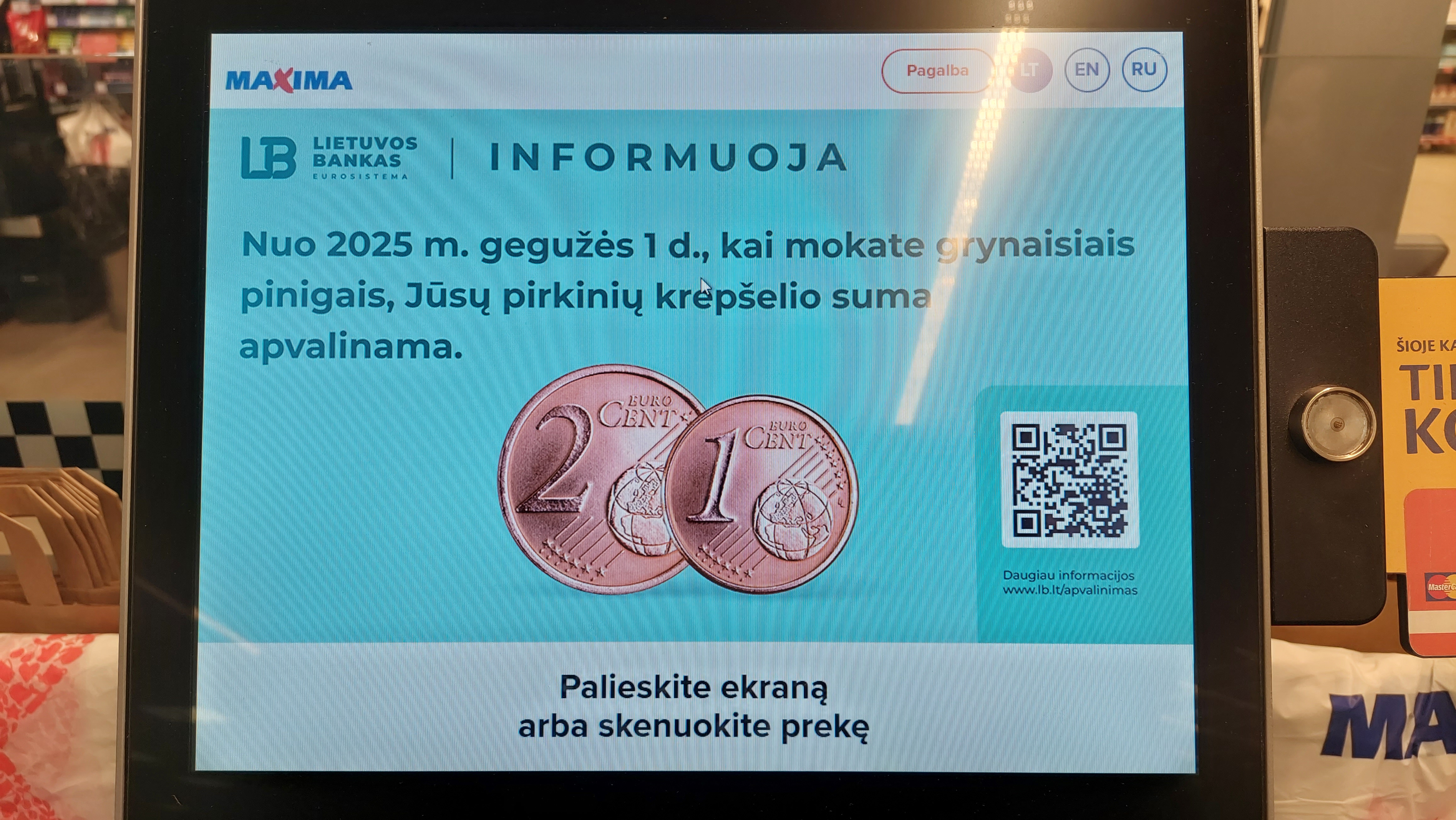

5월 1일부터 리투아니아에서는 1센트와 2센트 동전을 더 이상 거슬러주지 않는다. 지불 총액이 0이나 5로 끝나도록 반올림하는 방식으로 점차적으로 1센트 2센트 동전 사용을 줄이는 것이다.

내야 할 돈이 1.12유로라면 버림해서 1.1유로가 되고, 2.78유로가 나오면 올림 해서 2.8유로를 내게 된다. 카드 결제를 하는 경우에는 별도의 조정 없이 결제한다. 때에 따라서 현금 결제로 일말의 센트를 절약할 수 있는 듯 보이지만 기본적으로 저런 금액이 나오지 않도록 물건 가격들이 조정이 되고 있기 때문에 전체적으로 생활 물가는 오른다.

그렇다고 소액 동전을 아예 사용할 수 없는 것은 아니다. 집에 1센트가 신라 고분처럼 쌓여있어서 어찌할 방법을 모르겠다면 1센트를 왕창 들고 다니면서 100개를 모아 1유로를 내면 될일이다. 하지만 차마 그러고 싶지 않은 사람들을 위하여 일부 대형마트에서는 친절하게도 동전 기부함을 비치해두고 있다.

소액 결제시 반올림 방식을 적용해서 센트 사용량을 줄이는 방식은 이미 유로존의 여러 국가에서 시행하고 있다. 1센트와 2센트 동전 주조에 적지 않은 비용이 들고 수거 및 보관, 유통 과정에서도 많은 비용이 발생하기 때문에 환경 보호와 자원 절약 등등의 이유로 그렇다.

1센트 동전 한 개당 생산비는 나라마다 제각가이지만 대략 1.5~2.0센트 정도가 든다. EU 전체로 보면 매년 수억 개의 1·2센트 동전을 만드는데 수천만 유로가 쓰이는 셈인데 전자 결제 비율이 압도적으로 늘어나는 상황에서 시중에 풀리는 1센트 동전의 25~30%는 또 유통에서 빠진다고 하니 그 자체로도 이미 값이 나가는 돈의 1/4이 무용지물이 되는 셈이다.

1센트 동전이 갑자기 귀해져버린 5월이 되니 내게 남아있는 대략 1.5센트 가치의 오스트리아 동전 속 꽃 한 송이가 조금은 처량하면서도 오히려 꼬장꼬장한 자태로 다가온다. 마치 화훼시장에서 떨이로 팔길래 얼떨결에 데려왔지만 난 떨이로 팔릴만한 꽃이 아니라며 떵떵거리는 꽃에 도리어 기가 눌려서 결국 집에서 가장 무거운 요리책을 펼쳐 정성스레 페이지 사이에 눌러놓는 기분이다. 이들은 이제 알프스에 피어나는 희귀 야생 식물일 뿐만 아니라 불과 25년 여 전 유로가 탄생했을 때 역사의 뒤안길로 사라진 오스트리아 실링처럼 과거의 일부가 되어버릴 겐티아나, 용담이다.

지구상에 대략 340여 종류의 용담속 식물이 온대 지방과 고산 지역에 살고 있다. 한국에 자생하는 용담은 10여 종이고 알프스에 자생하는 용담 그러니깐 겐티아나는 40여 종에 달한다. 동전 속의 겐티아나는 구릿빛이지만 실제 이 꽃은 파란빛과 보랏빛이 감도는 나팔꽃 빛깔로 얼핏 축음기에 붙어있는 나팔모양의 혼 같기도 하고 작은 트럼펫도 연상된다.

우표나 동전처럼 아주 작고 일상적인 물건이지만 인류의 정신이나 역사, 정체성을 환기시키는데 사용되던 실물들이 점차 사라지는 상황에서 그런 상징들은 무엇을 통해 어떻게 보존될 수 있을까. 물론 용담이든 에델바이스든 디지털 화폐가 되어 액정 속으로 다시 되돌아올지도 모르지만 뭔가가 눈앞에서 사라지면서 기억 속에서 잊히는 속도는 생각보다 잔혹하게 빨라서 작은 실물 하나의 부재가 세대 간을 이어줬던 감각을 끊어버릴 수도 있겠다는 생각이 든다. 매일 마주치면서 만지고 교감하는 행위가 얼마나 강한 각인을 불러일으키는 지를 생각하면 역으로 나에게 전혀 각인되지 않아서 내가 알지조차 못하는 많은 가치들을 떠올리게 되고 나는 얼마나 많은 잊힌 상징 위에서 살고 있을까 되묻게도 된다.

한국어에서 용담은 용의 쓸개를 뜻한다. 실제 용의 쓸개를 맛보고 큰 효과를 본 사람이 있을리 없겠지만 곰의 쓸개인 웅담보다 약효가 더 좋다고 해서 붙여진 이름이다. 용담의 라틴어 학명 겐티아나 Gentiana는 현재 알바니아에 해당하는 지역에 있었던 고대 국가 일리리아의 마지막 왕 겐티우스의 이름에서 따왔다. 이 왕이 실제 전쟁터에서 부상당한 병사들을 통해 용담의 효능을 입증하고 그 약효를 기록해서 그 왕을 기억하는 명칭이기도 하다. 독일어권에서는 Enzian이라고 불린다.

알프스와 피레네와 쥐라 산맥에서 자라는 노란색 계열의 용담은 술을 위해서 유럽에서 대량으로 재배하는 식물이다. 여름이 되면 빌니우스에도 노천 테이블에 주홍빛 아페롤 스프리츠를 놓고 수다를 떨고있는 여인들이 상당하다. 용담은 칵테일이에 잘 쓰이는 아페롤이나 수즈와 같은 리큐어의 주재료이다. 용담의 약성은 사실 그 뿌리에 있다. 뿌리가 그렇게 좋으면 그냥 뿌리째 먹으면 될 일인데 술에 담갔다면 아마 꽤나 썼나 보다. 그래서 아주 오래전부터 용담의 뿌리는 약술, 증류주의 원료가 된다.

세상에 약초 증류주들이 만들어진 이유는 단순한 음주 목적을 넘어서, 치료와 예방이라는 건강 상의 기능과 종교적·문화적 전통이 깊게 얽혀 있다. 우리집만해도 집에서 술을 마시는 문화가 딱히 없었음에도 열매나 약초 담금술이 늘 있었던걸 생각하면 조금 알딸딸해지는데 심지어 몸에도 좋은 술을 곁에 두는 것은 동서고금 막론하고 똑같은가 보다.

한국어에서는 확실히 '술 드셨어요?'' 보다 '약주 한잔 하셨어요?' 라고 물을 때 나보다 더 오랜 세월을 사신 분들에 대한 따뜻하고 사려 깊은 존중을 담는 느낌이 든다. 중세 유럽의 수도사들도 그 어감의 차이를 사용할 줄 알았으려나. 초창기 증류주를 ‘생명의 물’이라는 뜻의 Aqua vitae라 불렀는데 술이라는 다른 일반 명사가 생기고 나서 유럽 사람들도 술에 취해서 들어오는 어르신에게 생명의 물을 한 잔 하셨냐고 공손하게 물었으려나 싶다.

모아놓고 보면 늘 그렇듯 많다. 용담 뿌리를 사용한 전통 증류주는 유럽 알프스 지역을 중심으로 다양한 나라에서 오래전부터 만들어져 왔다. 오스트리아에서는 알프스의 티롤 지방의 용담이 주로 사용된다. 용담 뿌리의 쓴맛이 소화를 촉진해서 식전주든 식후주에 적합하다지만 하얀 빛깔의 용담술들은 오히려 강하고 거친 느낌이 있는 슈납스에는 가장 잘 어울리는 것 같다. 용담 증류주는 과일 증류주나 위스키와는 제조 방법이 다르다. 오크통에 담아서 길게 숙성하지 않기 때문에 색도 비교적 맑다. 용담뿌리를 먼저 으깨서 설탕과 물과 함께 발효한 후에 도수 높은 알코올에 그 뿌리를 담가 향 성분을 우려내는 방식이다. 숙성기간이 짧은 용담 증류주는 그 향이 훨씬 직설적일 거다.

12년 전에 썼던 타셴 다이어리 커버에는 예쁜 용담이 그려져있다. 뜬금없이 오래된 일기를 읽으며 용담주의 쌉싸름한 맛을 상상해본다.

'Coin' 카테고리의 다른 글

| 안도라 20센트 동전 - 유럽의 또 다른 소국 안도라(Andorra), 유럽 소국 경기 대회, 안도라의 로마네스크 성당들. (1) | 2025.06.12 |

|---|---|

| 산마리노 20센트 동전 - 이탈리아 속의 작은 나라, 산마리노(San marino), 티타노 산과 세개의 탑 그리고 성 마리누스. (5) | 2025.05.31 |

| 스페인 5센트 동전- 산티아고 데 콤포스텔라 대성당, 성 야고보와 산티아고. (12) | 2025.05.18 |

| 오스트리아 2센트 동전 - 에델바이스,알프스의 별,알프스 보드카 그리고 사운드 오브 뮤직 (2) | 2025.04.06 |

| 독일 5센트 동전 - 독일 동전 속 참나무 가지, 히틀러의 참나무 (2) | 2025.03.27 |

| 몰타 5센트 동전- 몰타의 신전, 므나이드라(Mnajdra) 그리고 춘분 (0) | 2025.03.20 |

| 슬로베니아 20센트 동전- 합스부르크의 명마 리피자너는 여전히 달리는 중. (0) | 2025.03.04 |