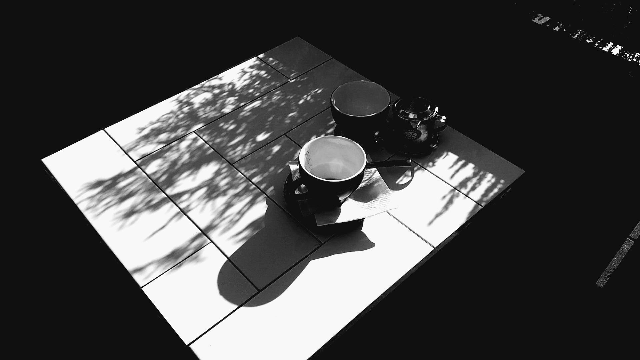

카페의 테이블이 거리에서 사라진 지 이미 오래지만 의외의 햇살과 그림자, 의외의 커피는 어디에나 있다. 그 어떤 빛보다 반가운 1월의 햇살과 함께 여지없이 추위가 찾아왔음에도 여전히 눈은 내리지 않는다. 많은 것이 있다. 이브부터 새해를 넘겨 이어진 긴 휴일의 적막을 뚫고 도로 위에 얕게 흘러내린 비를 훑고 지나가는 자동차 소리. 놀이터에는 어른 넷이 들어가고도 남는 커다란 낙엽 자루가 발아래에 놓인 흙과 함께 쓸어 담겨 잔뜩 무겁고 둔해진 나뭇잎들로 반쯤 채워져 덩그러니 놓여 있고 그네질을 멈추게 하던 발길질로 움푹 팬 땅에는 이제 서서히 얼기만을 기다리는 빗물들이 한 꺼풀 고여있다. 물을 뿜고 있는 듯 축축하고 앙상하기만 한 나뭇가지들은 봄의 햇살보다는 오히려 흰 눈을 기다린다. 더 깊은 겨울이 되면 으레 그 자신보다 더 도톰하게 쌓인 눈을 지탱하게 될 얇은 나뭇가지들. 텅 빈 놀이터이지만 여전히 미세하게 움직이고 있는 어떤 그네나 목마들로부터 감지되는 무언의 대화. 고독한 거리 한 복판의 나뭇가지에서 땅으로 흩뿌려지는 채에 친 듯 섬세한 눈가루 역시 이제는 지나가고 없는 누군가, 방금 전까지 머물었을지도모를 새 한 마리를 상상하게 한다. 아직 첫 눈을 기다리지 못한 채 여기저기 팔 벌린듯 뻗친 나뭇가지들을 보고 머릿속에 떠오른 것은 깊이를 알 수 없이 쌓인 눈 속에 뿌리를 박은채 켜켜이 내린 눈들을 온몸으로 감당하고 있는 강인한 나무들로 가득한 쉬스킨의 겨울 숲이었다. 바람 한 점 없는 혹한의 적막 속에서 하늘을 향해 꼿꼿이 서있는 나무들로 빽빽한 숲 한가운데로 저 멀리의 시린 하늘에서 겨우 끌어 당겨온 미미한 햇살을 등지고 짧게 뻗은 가지 위에서 금방이라도 날아가버릴 듯 휴식을 취하고 있는 새 한 마리. 겨울을 극대화하는 모든것을 위한 시간, 결국 가장 소중한 것은 겨울이다.

'Coffee' 카테고리의 다른 글

| 드레스덴의 커피 (3) | 2020.03.22 |

|---|---|

| 커피들 (0) | 2020.02.13 |

| 커피와 메도브닉 (2) | 2020.01.19 |

| 오후 4시의 커피 (4) | 2019.12.13 |

| 바다를 향하는 커피 (2) | 2019.11.06 |

| 10월의 토닉 에스프레소 (0) | 2019.10.29 |

| 겨울의 카페 (3) | 2019.01.24 |