이렇게 똑같이 생겨서 심지어 태어난 해도 같은 생소한 동전들이 서로 떨어져서 굴러다니고 있으면 다른 것들을 옆으로 제쳐 두고 만나게 해주고 싶다.

이 동전은 무덤처럼 보이기도 하고 신에게 제사 지내는 곳 같기도 하고 중동의 사원 같기도 하다. 근데 막상 왕의 묘지라고 생각하면 좀 너무 뻔하다. 가령 왕은 되지 못했으나 후대에 오래도록 회자된 덕망 있는 대군의 묘지라든가 할머니 무릎 위에 올라앉은 세손을 나무라는 며느리 중전에게 괜찮다고 안심시키는 인자한 대왕대비마마처럼 왕의 주변에 머물 뿐이었지만 훌륭한 능을 가져 과연 그들의 삶은 어땠을까 궁금하게 만드는 사람들의 묘처럼 뭔가 다른 사연이 있을 거라 생각하고 싶다. 그것은 아마 동전에 새겨지는 것이 늘 가장 위대하고 가장 유명한 정점의 과거만은 아님을 알았을 때 역으로 건드려지는 호기심 때문이다. 동전에 새겨서라도 환기시키고 지켜나가고 싶은 가치라면 그것이 남의 나라의 추억이라도 가끔은 공감해 주고 싶다.

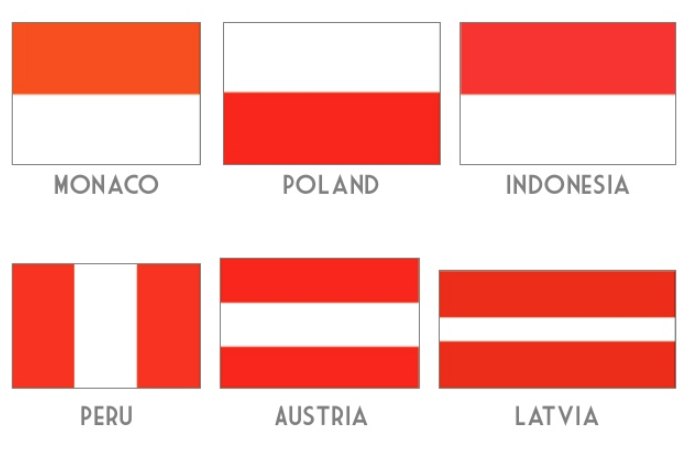

낯선 동전을 보면 최대한 검색을 늦추고 무슨 동전일지 상상해본다. 단번에 힌트를 주는 동전도 있지만 전혀 모르겠는 동전도 많다. 이 동전은 주조연도 근처에 떡 버티고 있는 흡사 참빗 같은 저 오스트리아 국기를 또 못 알아봤다. 사실 색상의 순서는 혼동할지언정 대부분의 유럽 나라들의 국기가 눈에 익숙한데 오스트리아 국기가 유난히 기억에 남지 않는 이유는 무엇일까. 오스트리아도 상대적으로 인지도가 낮은 자신들의 국기를 홍보해 보고자 동전에 새긴 것은 아닐까. 오스트리아 하면 일단 빈의 궁전과 잘츠부르크를 중심으로 한 단체 관광 일정이 떠오른다. 여전히 모차르트의 궁정 의상과 헤어 스타일처럼 고전적이면서도 전제적인 합스부르그 왕조와 중립국 특유의 이미지도 짙다. 클림트나 에곤 쉴레의 자유분방한 작품들을 봐도 그들의 나라가 쉽게 연상이 되지 않는 이유는 오스트리아에 대한 나의 무지때문이겠지만 사방이 꽉 막힌 유럽 한가운데의 이 나라는 내리쬐는 햇살을 온전히 다 받아내야 하는 그늘 하나 없는 궁정 정원처럼 숨막히는 인상이 있다. 하지만 오스트리아 국기는 이제 확실히 알게 되었다. 폴란드 국기 위에 붉은색 한 줄을 더 그리면 오스트리아 국기가 된다. 이렇게 생각하니 더 이상 폴란드 국기와 인도네시아 국기의 빨강과 하양의 순서도 헷갈리지 않게 되었다. 그래도 미심쩍어서 다시 한번 확인해 보니 예상치 못한 세 가지 국기가 더 나타났지만.

그런데 이 동전 속 그림은 무덤은 결코 아니었다. 이것은 제체시온 Secession이라고 불리는 빈 분리파의 전시관 정면 모습이다. 분리하면 왠지 이슬람 분리주의자. 무장단체, 무자헤딘, 하마스, 내전, 보코하람 뭔가 이런 어둡고 극단적인 단어들이 꼬리를 문다. 하지만 빈 분리파는 19세기말 오스트리아 빈에서 생겨난 급진적인 예술가 집단이라고 할 수 있겠다. 엄격한 부모 밑에서 나고 자라 보수적인 학풍의 학교에 보내진 재능 있고 감각 있는 아이가 비슷한 생각을 지닌 각 방면의 친구들을 모아서 만든 예술 서클이라고 하면 될까. 시대의 흐름을 거스르며 생겨난 모든 방면의 사조가 한편으로는 기존의 질서에 대한 반기이고 작별이고 대안이고 단절인 것이 맞겠지만 그렇다고 명칭에 바로 분리라는 단어를 넣어버리는 대담함이 아마 이 분리파를 다른 사조로부터 분리하는 가장 극명한 특징 같다. 구스타프 말러도 이 시기의 음악가이며 구스타프 클림트는 이 분리파의 정신적 지주였다. 하지만 클림트를 비롯한 주요 예술가들이 같은 해에 사망하고 세계 대전까지 일어나면서 불꽃 같던 분리파의 활동은 사그라든다.

이들은 기존의 보수적인 사회 풍토는 물론 틀에 박힌 예술계가 마음에 들지 않았고 이들 작품을 선뜻 반기는 전시 공간도 없자 아예 자신들을 위한 전시관을 직접 짓기로 한다. 유럽에서 대대로 경제적 사회적 제재에 시달렸던 부유한 유대인들의 재정적인 지원도 한몫했다. 전시관의 설계자인 요제프 마리아 울브리히는 예술 애호가들을 위한 조용하고 우아한 피난처 같은 예술적인 사원을 짓고 싶었다고 한다. 사실 지금의 내가 보기엔 월계수 잎사귀로 가득한 황금돔도 좌우대칭 분명한 기하학적인 건축 구조도 그런 급진적인 예술가들을 위한 안식처가 되기엔 심히 경직되고 삼엄한 인상을 주는데 박물관 같은 전시 공간이 위대한 궁전과 건축적으로 거의 동일시되던 당시 19세기말에는 이런 절제된 구조의 전시관은 이례적이었다고 한다. 구한말에 덕수궁 옆의 지금의 서울 시립 미술관 자리에 동대문 디자인 플라자 같은 건물이 들어섰다면 그 정도의 이질감이려나? 그러니 이 분리파 전시관은 그 악동들의 놀이터이자 아지트였던 셈이다. 이들은 이곳에서 하고 싶은 것을 원 없이 한다. 조각도 세우고 '성스러운 봄 Ver sacrum'이라는 매거진도 만들었고 그림도 그리고 인쇄도 하고 전시회도 연다. 그리고 이런 사진도 남겼다.

Anton Stark (standing),

Gustav Klimt (seated in his usual gown),

Koloman Moser(sitting in front of Gustav Klimt),

Adolf Böhm (standing),

Maximilian Lenz (lying down),

Ernst Stöhr (sitting with hat),

Wilhelm List (standing),

Emil Orlik (sitting),

Maximilian Kurzweil (standing with flat cap),

Leopold Stolba (standing with hat & cigar),

Carl Moll (lying with hat)

Rudolf Bacher (standing with hat)

(출처-구글)

왕좌 같은데 앉아 있는 클림트 말고는 사실 잘 모르는 사람들이다. 하지만 지금도 누군가는 이 사진을 보면서 '저기 누워있는 저분이 너의 고조할아버지란다' 혹은 '증조할머니의 외삼촌이 내성적이었다는데 역시 유일하게 정면을 보지 않고 있어'라고 말하며 선조에 대한 자부심을 느끼고 있을지도 모른다. 이 사진은 Moritz Nähr라는 사진가가 남겼는데 저 시대에 남겨진 많은 클림트 사진들을 찍은 걸로 봐서는 클림트와 친했고 무엇보다 분리파의 전속 사진사였던 것으로 보인다. 중절모에 검은색 양복들로 격식을 차린 다른 사람들과 다르게 클림트는 단순 작업복이라고 하기에도 자유분방한 옷을 입고 있다. 다른 회원들이 기념사진을 찍는다고 하자 평소에 안입던 정장을 꺼내 잘 차려입고 온 느낌이라면 클림트는 그리던 붓을 놓고 달려와 자연스럽게 찍은 느낌이다. 혹은 뼛속부터 예술가여서 그런 자유로움을 의도하고도 충분히 자연스럽고 당당해 보이는 사람이었는지도 모른다. 클림트는 왠지 그림밖에 모르고 그림만 그린 외골수일 거라 생각했는데 의외로 전방위 예술가였고 행동하는 예술가였다는 것을 이번에 알게 되었다.

전시관의 정면을 중심으로 보면 이렇다. 입구 위에 새겨진 이 문구는 'Der Zeit ihre Kunst. Der Kunst ihre Freiheit, 그 시대의 예술을, 예술에는 자유를'이라는 빈 분리파의 모토이다.

황금구 아래에 적힌 문구 아래로 더 내려오면 입구 부분은 이런 모습이다. 이런 각도에서 이렇게 선명한 색감으로 보니 진초록문이랑도 잘 어울리고 생각보다 예쁘다는 생각이 들었다.

그런데 저 황금 잎사귀들에 둘러싸인 부조 장식은 이렇게 확대하니 좀 무섭다. 메두사인 듯. 각각 회화, 건축, 조각을 상징한다고 한다. 분리파 작가들은 예술이 회화에만 한정되는 당시 흐름에 반발하여 건축, 조각, 가구, 인테리어 전반을 아우르는 종합 예술을 지향했고 인쇄 분야에도 영향을 많이 끼쳤다.

다시 동전을 보면 같은 위치에 뭔가가 새겨져 있는 것이 보이긴 한다. 단지 그 글자들이 거의 쌀밥에 섞인 퀴노아가 남기는 얇은 고리만큼 희미할 뿐. 동전 하단의 왼쪽 부분에는 성스러운 봄 Ver sacrum, 입구의 윗부분의 황금 장식 아래에 Der Zeit ihre Kunst. Der Kunst ihre Freiheit 글자가 분명히 새겨져 있지만 반짝이는 새 동전이면 모를까 전화기 카메라로 인식하는 데엔 한계가 있다. 하지만 사진으로 똑똑히 보고 쳐다보면 저 글자들을 읽고 있다는 착각이 든다.

하지만 기존의 예술에서 벗어나서 보수적인 전시관의 행태에 반발하는 분리파의 움직임을 구현하기엔 은근하게 층층이 위로 솟아나는 구조가 내가 보기엔 조금은 고지식하게 보였다. 기자의 피라미드보다 훨씬 오래된 지구라트를 닮았다고 해야 할까. 이들이 세기말적 분위기에 휩쓸려서 자신들의 예술적 고뇌를 신격화한 것은 아닌지 은근 종교 건축의 느낌도 있다.

전시관 지하실에 있다는 클림트의 베토벤 프리즈는 한번 직접 보고 싶다. 특히 저 온갖 악이 판치는 정면의 그림. 빈에서 생을 마감했다는 베토벤에게 헌정되는 작품이고 베토벤의 아홉 번째 교향곡 합창에 대한 클림트의 해석이라고 보면 될까.

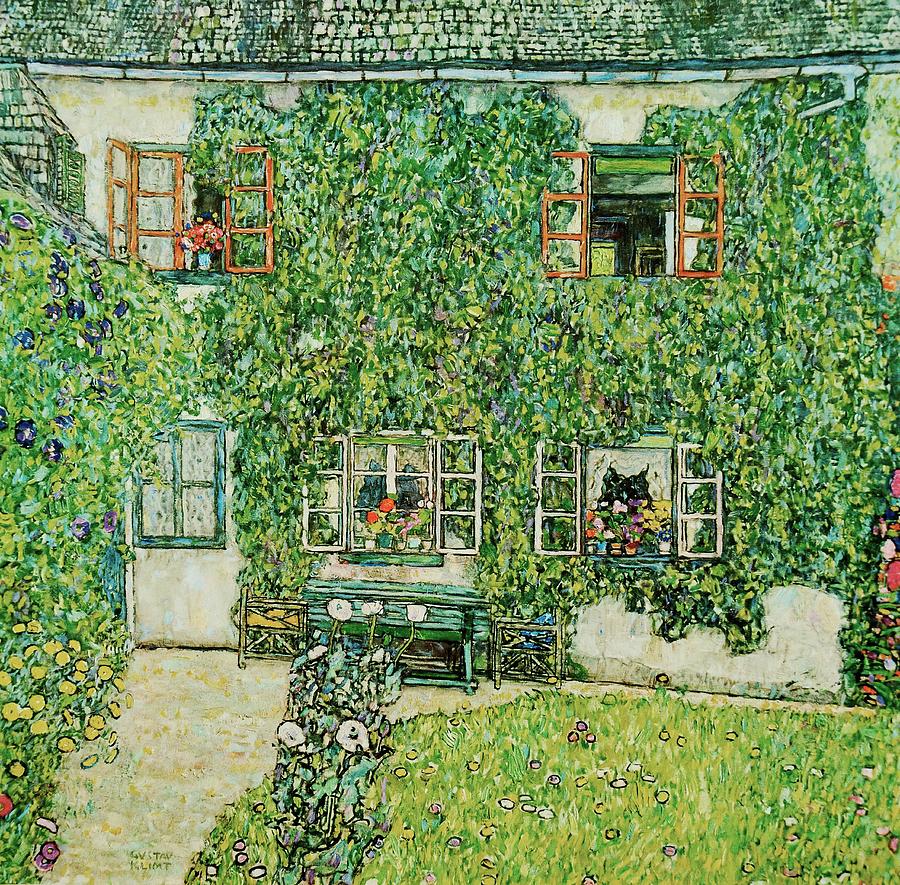

클림트의 아버지가 금세공업자였다고 하는데 그의 작품 속의 황금색도 이 분리파 전시관의 황금 장식도 그가 받은 영향에서 무관하지 않을 것이다. 동전에 새겨진 분리파 전시관을 보고 있으니 어쩌면 오스트리아는 클림트와 관련된 뭔가를 결국 남기고 싶었나 보다. 분리파에 대해 찾아보다 보니 클림트가 풍경화도 많이 그렸다는 것을 알게 되었다. 모두가 아는 유명한 화가에 대한 기본적인 흥미 외에 클림트라는 화가에 대한 특별한 애정은 별로 없었는데 그가 생의 후반기에 주로 그린 풍경화를 보니 전보다 친근하고 인간적인 느낌이 든다.

안경 닦는 수건에도 머그잔에도 퍼즐로도 정말 많은 제품들에 소비되고 있는 클림트인지라 나의 부엌 서랍에도 있다. 30밀리 에스프레소 잔만큼 작은 차통 두 개가 있는데 키스가 그려진 곳에는 정향이 들어있고 버진이 그려진 통에는 철관음이 들어있다. 그래서 각각의 통에서 치과 냄새와 하얼빈의 차가게 냄새가 난다. 정향을 우린 보드카는 치통에 직빵이다. 키스는 벨베데레 궁에 버진 그림은 프라하의 내셔널 갤러리에 있다고 한다.

20세기 초에 살았던 오스트리아 닭의 한가롭고 행복했던 한 때

정원과 담쟁이로 충만한 가운데에서도 창가를 가득 채운 화분이 인상적이다.

자작나무일 텐데 새롭다.

클림트는 여름마다 호수 근처의 휴양지에 가서 풍경화를 많이 그렸단다. 나는 풍경화에도 직각이 많으니 좋은가보다.

어쨌든 오스트리아의 조폐공사의 바람대로 손바닥 위에 놓인 동전을 구경하다 클림트의 풍경화 구경까지 하게 되었다. 이젠 클림트를 보면 분리파와 그들의 전시관과 베토벤 프리즈와 오스트리아와 그들의 국기도 기억할 수 있게 되었다. 하지만 무엇보다도 빈에 가게 된다면 베토벤 프리즈를 보고 나와서 천장 높은 카페에 가서 커피 한 잔에 디저트 한 조각을 먹으면서 어딘가로 엽서를 보낼 수 있다면 좋겠다.

그리스 20센트 동전 - 이오아니스 카포디스트리아

독일 10센트 동전 - 브란덴부르크 게이트

독일 2유로 기념주화 -드레스덴 츠빙거 궁전

독일 2유로 기념주화

라트비아의 유로 동전 속 여인 'Milda'

리투아니아 유로 동전

벨기에의 유로 동전

스페인 50센트 동전 - 세르반테스

스페인 1유로 동전 - 후안 카를로스 국왕

아일랜드 유로 동전 속 하프

오스트리아 10센트 동전 - 성 슈테판 성당

이탈리아 5센트 동전 - 로마의 콜로세움

이탈리아 1유로 -다빈치의 인체 비례도

이탈리아 50센트 - 마르쿠스 아우렐리우스 기마상

이탈리아 10센트 - 보티첼리의 비너스의 탄생

이탈리아 2유로 동전 - 단테

키프로스의 유로 동전

포르투갈 5센트 동전

프랑스 2센트 동전 - 자유 평등 박애의 상징 마리안

핀란드 1유로 동전

핀란드 2유로 동전

'Coin' 카테고리의 다른 글

| 리투아니아 유로기념주화 - 리투아니아의 십자가 언덕 (Kryžių kalnas) (1) | 2024.09.26 |

|---|---|

| 슬로베니아 50센트 동전 - 슬로베니아의 상징, 트리글라우 (Triglav) (0) | 2024.08.27 |

| 이탈리아 2센트 동전 - 토리노의 몰레 안토넬리아나, 몰록과 비체린 (4) | 2023.10.22 |

| 오스트리아 1유로 동전 - 모짜르트 (2) | 2023.01.31 |

| 핀란드 유로 기념주화 - 세계 인권 선언 60주년 기념주화 (1) | 2023.01.26 |

| 유로 동전의 무게 (4) | 2022.11.09 |

| 키프로스의 유로 동전 - 키레니아의 배 (10ct,20ct,50ct) (2) | 2022.11.08 |